滋賀県|知っておきたい法人設立後、建設業許可を"いつ申請するのが良い"のか

滋賀県で建設業を法人としてスタートさせる際、まず押さえておきたいのが「法人設立後、いつ建設業許可を申請すべきか」というタイミングです。

特に、従業員10名以下の解体業・工務店・内装業など小規模法人として、元請け案件を狙って「許可を早く取得したい」というニーズがある一方で、設立直後ゆえに実績や書類がそろっていないという不安もあります。

西野

「法人設立後すぐ申請」の場合には、添付書類を省略できるケースもあり、実務的には大きなメリットとなることもあります。

本コラムでは、滋賀県における建設業許可申請のタイミング、メリット・デメリット、書類軽減ポイントなどを“いつ申請すべきか”という観点から丁寧に解説します。

このコラムで分かること

- 滋賀県における法人設立後の建設業許可申請ができるかどうかの条件と考え方

- 法人設立直後に許可申請することのメリットとデメリット

- 「いつ申請すべきか」を判断するための具体的なタイミング・基準

- 許可申請手続きの流れと、特に法人設立後申請で省略できる可能性のある添付書類

- 申請前に準備しておくべき注意点

設立直後でも申請できる?まず抑えるべきポイント

設立後すぐ申請可能か?滋賀県の考え方

結論から申し上げますと、滋賀県において、法人設立後すぐに建設業許可を申請すること自体は制度上可能です。

実際、設立直後に「まず許可を取得し、元請け案件を受注したい」と考えている法人も実際に申請を行っています。

ただし、ポイントとして「許可を受けるための要件」を満たしていることが前提となります。

許可制度を所管する県のホームページでも、許可申請にあたって「5つの要件」(経営業務の管理責任者・専任技術者・適切な社会保険加入・誠実性・財産的基礎)を満たしていることが必要であると明示されています。

つまり、法人設立直後でも「許可申請を行ってもよい」わけですが、実務上は「設立からの実績・決算・工事経歴」などが整っているか/整えられるか、という点を十分検討する必要があります。

許可を受けるための主な要件(経営・技術・財産的基礎)

許可を申請するにあたっては、次のような要件をクリアする必要があります(滋賀県の手引きより要点を整理します)。

| 要件 | 概要 | 法人設立直後に特に注意すべき点 |

|---|---|---|

| 経営業務の管理責任者(経営体制) | 法人の場合、常勤の役員のうち一人が「建設業を営んだ5年以上の経営経験」などを具備していること。 | 設立直後の法人の場合、前職・前法人での経験を証明できるか確認。 |

| 営業所技術者(旧:専任技術者) | 営業所ごとに、申請業種に関し所定の国家資格または実務経験(例えば10年以上)を有する常勤技術者を配置。 | 技術者を早期に配置・常勤確認をできる体制を整えること。 |

| 適切な社会保険の加入 | 健康保険・厚生年金・雇用保険への加入状況が適正であること。 | 法人設立直後から社会保険手続きを速やかに行うことが望ましい。 |

| 誠実性の要件 | 建設業者としての信用・誠実な経営が行えること(欠格事由に該当しないこと含む) | 代表者・役員が欠格要件に該当しないか事前確認。 |

| 財産的基礎 | 資本金・純資産または預金残高等を基に、一定の財産的基礎を有していること。 | 設立直後には“実績”が少ないため、資本金・預金残高・開始貸借対照表等の準備が必要。 |

このように、法人設立直後の申請を検討する場合でも、上述の要件をどのように満たすかが鍵になります。

特に「実績」や「決算期を迎えていない法人」であっても、許可申請できるケースがあるという点を次の章で掘り下げます。

法人設立後に許可を申請するメリットとデメリット

メリット:早期受注/書類軽減など

法人設立後、なるべく早く建設業許可を取得することで得られる代表的なメリットは次の通りです。

- 元請けや公共案件が狙いやすくなる:許可を取得すれば、500万円超の工事や公共工事の元請け参入要件を満たしやすくなります。

- 法人格の信頼性向上:設立まもない法人であっても「建設業許可有」⇒「法人として許可取得済」という肩書きが、取引先・発注者に与える安心感につながります。

- 書類省略・簡素化の可能性:例えば、法人設立から初決算前のタイミングで申請する場合には、実績書類・決算書類・納税証明書などの準備が“省略又は軽減”できるという実務的なメリットがあります。

例えば、下記のような書類が「実績無し」や「決算未到来」として記載・省略可能なケースがあります。

- 工事経歴書(直近の実績なし)

- 直近3年の各事業年度の工事施工金額資料

- 納税証明書(法人設立直後であれば発行されていないケース)

- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)を「開始貸借対照表」のみ提出で済ませる場合あり

このように「設立後間もない法人」でも“スムーズに”申請手続を進めやすい環境が整えられており、早期に許可を取得できれば受注チャンスを逃さずに済みます。

デメリット:実績不足・審査ハードルなど

一方で、法人設立後すぐに許可申請をする際のデメリット・懸念点も把握しておく必要があります。

- 実績が乏しい=審査が慎重になる可能性:実務経験・工事経歴・直近の施工実績などが少ない場合、審査担当者から「本当に施工能力があるか」という点で慎重な確認が入ることがあります。

- 資本金・財産的基礎が十分でないと要件を満たさない:たとえば資本金や預金残高が許可要件に足りない場合、実績があっても申請が難航します。逆に資本金500万円以上を目安とするケースもあります。

- 法人設立直後、手続きが多岐にわたる:設立登記、定款で建設業目的記載、社会保険加入、口座開設、建設業許可申請…と短期間で多くの手続きを並行せねばならず、準備不足だと申請遅延・ミスが出るリスクがあります。

- 許可取得後の義務(更新・決算変更届等)も逃せない:取得がゴールではなく、5年毎の更新、有効期間中の決算変更届、専任技術者・常勤役員の変更届など、継続的な事務負担が常にあります。

設立直後に「早期許可取得」を目指すのであれば、メリットとデメリットを把握し、準備体制をきちんと整えておくことが成功のポイントです。

「いつ申請すべきか」の判断基準とタイミング

法人設立後すぐ申請すべきケース

以下のような状況に該当する場合は、法人設立後できるだけ早期に許可を申請するのが合理的です。

- 設立直後から元請け受注を狙っており、「500万円以上の工事を早期に請け負いたい」など明確な営業戦略がある。

- 資本金・開始貸借対照表・社会保険加入などの許可要件が既にクリアできており、実務的な施工体制・専任技術者が確保できている。

- 対外的な信用力向上を目的として、法人としての許可取得を早めに掲げており、設立から実績を積む前に許可を取得したい。

- 工事実績・財務諸表などの添付書類を省略したい人

実績・決算を待った方が安全なケース

一方で、設立直後でも少し申請を待ったほうが安心なケースもあります。

- 設立直後で、資本金・預金残高・財産的基礎が十分でない可能性がある。

- 専任技術者を確定できておらず、営業所の常勤技術者体制が整っていない。

- 実績をある程度積み、「施工能力・実務対応力」を証明できる状態にしてから申請したい。

このような場合には、設立から1期決算を迎えてから申請するという選択肢もあります。

建設業申請の手続の流れと注意点

滋賀県での申請手続きの流れ(新規申請/法人成り)

滋賀県における許可申請の流れを簡易に示します。

- 事前相談(任意だが推奨)

- 書類の準備・作成(申請書・添付書類)

- 申請書類の提出(正本1部/副本1部が原則)

- 審査(通常、申請からおおむね1か月後に通知されるケースが多い)

- 許可証の交付

なお、申請先は滋賀県庁(大津市京町四丁目1-1 新館5階 土木交通部 監理課 建設業係)で、受付日時が月・水・金の午前9:00-12:00・午後1:00-4:00となっています。郵送申請は原則不可(新規・業種追加・般特新規)となっています。

申請前に準備すべき書類・注意点(設立直後ならでは/軽減可能な書類を含む)

法人設立後すぐの場合、通常の「新規許可申請」に比べて添付書類を省略又は軽減できるケースがあります。

省略または「実績なし」等記載で対応可能な書類例:

- 工事経歴書(直近年の工事実績がない場合:「実績なし」として記載可能)

- 直近3年の各事業年度における工事施工金額の資料(同様に「実績なし」記載)

- 納税証明書(法人設立直後であれば、法人事業税・法人税の確定前で発行できないケースがあるため、「法人設立届出書」などで代替)

- 財務諸表(損益計算書・株主資本等変動計算書等)→「開始貸借対照表」のみ提出するケースあり

注意すべきこと:

- 書類を省略できるとはいっても、許可要件自体(上記6要件)を満たしているかが審査されるため、準備が不十分であれば審査に時間を要したり、拒否される可能性があります。

- 設立直後で「実績無し」と記載する場合でも、役員・専任技術者・社会保険加入・資本金・事業目的等は適正に準備しておく必要があります。

- 記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款、印鑑証明書、役員名簿、営業所一覧、常勤技術者の配置状況など、基本的な書類は通常通り提出が求められます。

まとめ

- 許可要件さえ満たしていれば、法人設立後すぐに許可申請を行うことが可能。

- 許可取得には「経管・専任技術者・社会保険・財産的基礎・誠実性・欠格要件」の6つの要件を満たすことが前提となる。

- 設立直後申請のメリット:受注チャンス拡大・法人格信用・書類省略による効率化がある。

- 設立直後申請のデメリット:実績不足・財産基盤不備・手続並行負担・継続的な義務対応など。

- 滋賀県の申請のポイント:申請手続きの流れ・受付日時(予約制・月水金)・提出場所(大津市滋賀県庁新館5階)など手続面を把握

- 省略可能な書類:工事経歴書・直近3年施工金額資料・納税証明書・決算財務諸表等が「実績なし」等

- 申請前には登記簿謄本・定款・印鑑証明・役員・営業所・社会保険加入状況など、基本的な書類をまずチェック

法人設立を機に建設業許可を取得して元請け参入を狙いたいなら、建設業許可申請を専門に行う当事務所にご相談下さい。

書類の省略可能性・申請タイミング・準備項目など、業務のスムーズなスタートを支援いたします。

\⇩まずは無料相談・お見積りから!⇩/

ご依頼・ご相談は下記のボタン・QRコードから!

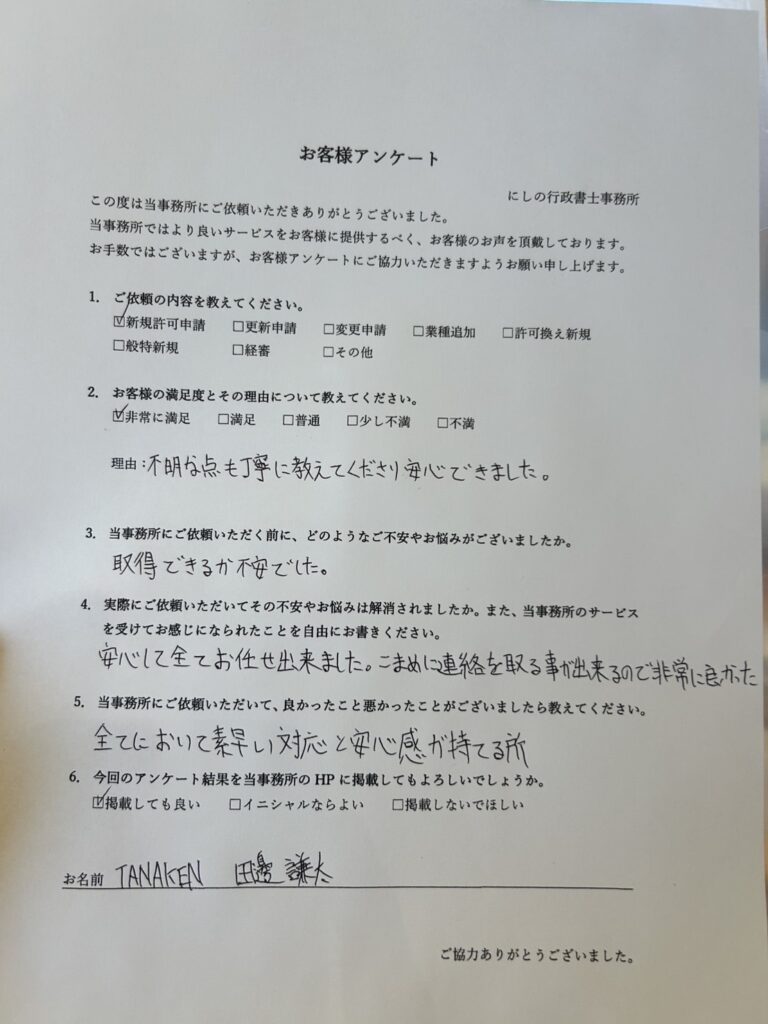

お客様の声

建設業許可(新規取得)

TANAKEN 代表者 田邊 謙太 様

◆今回取得した許可

造園、とび・土工

◆申請準備~許可までの期間

申請準備:約1か月→即申請

許可取得:約1か月

計:約2か月

◆行政書士 西野よりコメント

田邊様、弊所にご依頼頂きありがとうございました。許可取得後、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。今後ともよろしくお願いいたします。