個人事業主でも建設業許可は取得できる!必要条件・申請の流れ・費用を行政書士が解説

西野

結論から申し上げると、ズバリ個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です!

このコラムでは、個人事業主が建設業許可を取得するために必要な要件、掛かる費用、申請手続きの流れを解説します!

このコラムで分かること

- 個人事業主が建設業許可を取得すための要件(条件)

- 申請手続きの流れ

- 掛かる費用

個人事業主は建設業許可を取れるのか?

「建設業許可は法人でなければ取れないのでは?」と考える人は少なくありません。

しかし、実際には個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。

建設業法では、法人か個人かを問わず、500万円以上(税込・材料費込み)の工事を請け負う場合には許可が必要とされています。

例えば、内装業や大工業で規模の大きな工事を受注するケースや、公共工事への参入を目指す場合には、必ず建設業許可が必要になります。

建設業許可が必要になるケース(500万円基準)

500万円(税込、材料費込み)を超える建設工事を請け負う場合は必須となります。

複数の工事契約を合算して500万円を超える場合も含まれるため注意が必要です。

「500万円以上の工事を分離して発注すれば金額を500万円以下にできますよね?」

このような質問を建設業者さんから良く尋ねられますが、当然ダメです。

究極的にはバレるかバレないか、という話になりますが、リスクが大きすぎるので止めておきましょう。

個人事業主と法人の違いは?

建設業許可を取得するための要件(条件)は、個人事業主と法人で変わりません。

違うことと言えば、準備する書類が少し違う程度です(法人の方が準備する書類が多くなります)。

注意点としては、法人化する際に、個人事業主時代に取得した許可をそのまま引き継ぐことはできず、改めて承継の手続きが必要になる点が大きな違いです。

個人事業主が建設業許可を取るための要件(条件)

建設業許可を取得するためには、法人・個人を問わず共通の要件(条件)が設けられています。

要件(条件)は大きく6つ存在します(下の①~⑥)。

6つを全てクリアし、必要書類を揃えて申請することで建設業の許可を取得することができます。

①経営業務管理の要件

②営業所技術者の要件

③財産的基礎の要件

④誠実性の要件

⑤欠格要件

⑥適切な社会保険への加入要件

順番に見ていきましょう!

①経営業務管理の要件

受注産業である建設業は、1つの工事ごとに資金の調達や資材の購入、請負契約の締結、技術者の配置など工事の完成までに様々な施工管理が求められます。

このことから、具体的に以下の要件(条件)をクリアしないと建設業の許可を取得することができません。

建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること

基本的には、個人事業主であれば、自らの名前で代表を務めているかと思いますので問題ありません。

5年以上、建設業を営んでいれば問題なくクリアできます。

また、この経営経験を証明する資料として、「確定申告書第一表の控えの写しor所得証明(課税証明)」(5年分)+「工事請負契約書」(5年分)を準備します。

②営業所技術者の要件(旧:専任技術者)

建設工事の適切な施工を確保するために、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者(営業所技術者)が必要となります。

営業所技術者を配置しないと建設業許可を取得することができません。

以下は、具体的に営業所技術者になることができる技術者の要件(条件)です。

- 国家資格(建築士、施工管理技士など)を有している

- 建設業に関する実務経験10年以上

- 大学・専門学校で建設系の学科を卒業し、一定年数の実務経験

のいずれかの要件をクリアすることで営業所技術者になることができます。

また、技術者としての経験を証明する資料として、「実務経験証明書」(必要年数分)+「工事請負契約書」(必要年数分)を準備します。

西野

建設業許可を取得できないとすれば、この①と②の要件(条件)をクリアできないことが理由のほとんどです。

逆に言うと、①と②をクリアすれば、建設業許可を取得するのはそれ程難しくありません(面倒な書類の作成・収集はありますが…)。

実際にご相談頂いた案件では、そもそも経験年数が足りなかったり、経営経験はあっても、対応する年度の契約書がなかったりすることが多いです。

特に個人で建設業を営んでおられる方は、契約書を作成していないことが多いです(皆さん口約束などが多いです)。

契約書がなくても何とかできる場合がありますので、あきらめずにぜひ当事務所にご相談ください。

ちなみに、建設業許可を取得した後は、建設業法の規定に従いきちんと契約書を交わす必要がありますので、ご注意を。

③財産的基礎の要件

ご存じの通り、建設工事を行おうとすると、資材の購入や労働者の確保など、着工に際して多くの資金が必要となります。

なので、その営業にあたってはある程度の資金を有していることが必要です。それが財産的基礎の要件となります。

工事請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有していないと、建設業許可を取得することができません。

具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります(※一般建設業の個人の場合)。

- 自己資本の額が500万円以上ある

※貸借対照表(B/S)の純資産合計が500万円を超えていればOKです! - 500万円以上の資金調達能力がある

※事業の口座残高が500万円以上あればOKです!

どちらかを満たせば、財産的基礎はクリアとなります。

証明するための資料として、「確定申告書の控え(税務署の受付印あり)」か「預金残高証明書」を準備します。

④誠実性の要件

建設業を取得するために誠実性の要件を備えていることが重要です。

具体的には、

工事の請負契約に際し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと

であることが必要です。

要するに、法律違反をしたり、工事の契約内容に違反しないことです。

当たり前過ぎますが、一応要件(条件)となっています。

まぁ、あってないような要件です。

⑤欠格要件

建設業許可を取得するためには、欠格要件に該当してはいけません。

欠格要件に該当する場合は、建設業許可を取得することができませんので、注意が必要です。

欠格要件ですが、具体的にどのようなものがあるかというと、例えば、

- 申請にあたってウソはつかない(虚偽申請NG)

- 代表者が破産手続き開始の決定を受けている

- 代表者が不正に許可を取得して、取り消されてから5年を経過していない

- 代表者が禁固以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過していない

- 代表者が反社会的勢力

など、要するに「悪いこと」をしていたらダメということです。

他にも欠格事由はありますので、興味がある方は建設業法第8条と17条をご覧ください。

→建設業法(外部リンク:e-GOV法令検索)

一応要件ですので、当事務所にご依頼頂いた場合、失礼を承知で確認させて頂きます(お許しください)。

⑥適切な社会保険への加入要件(R2年10月~)

令和2年10月1日の申請から、適切な社会保険・雇用保険への加入が、建設業許可申請の要件となりました。

つまり、適切な社会保険や雇用保険に加入していなければ、建設業許可を取得することができません。

個人事業主の場合、おおむね3パターンに分類することができます。

どれかのパターンには該当するかと思いますので、参考になさってください。

| 常勤の労働者の数 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 | ― | 適用除外となる保険 |

| 5人~ | 加入が必要 | 加入が必要 | → | なし |

| 1人~4人 | 加入不要 | 加入が必要 | → | 健康保険・年金保険 |

| なし(1人親方等) | 加入不要 | 加入不要 | → | 雇用保険・健康保険・年金保険 |

個人事業主で、1人親方の方は「健康保険」の代わりに「国民健康保険」に加入されているかと思いますが、それで大丈夫です。

「厚生年金保険」や「雇用保険」は人を雇っている場合に加入が必要となります。

誰も雇っていない(=1人親方等)場合、加入が不要です。

加入していることを証明するため、「健康保険証(写し)」や「国民健康保険証(写し)」を準備します。

建設業許可申請の流れと費用

続いて、建設業許可申請の流れと掛かる費用について見ていきたいと思います。

従来通り、紙の申請でももちろん申請可能ですが、おすすめはオンライン申請(JCIP)です。

書類は全てデータで送信し、申請書類もシステム上で作成するので、非常にラクです。

建設業許可申請の流れ

申請の流れは、大きく分けて以下の4ステップです。

①要件のチェック

許可取得のための6つの要件を確認します。これらをクリアしないと次のステップに進めません。

②書類の作成・収集

要件をクリアしていることが分かったら、申請に必要な書類を作成・収集します。有効期限がある書類もあるので注意です。

③申請

準備が整ったら、県庁に申請に行きます。オンライン申請なら時間を気にせずどこからでも申請できます。

④許可証の受領

申請後、特に問題がなければ40日程度で許可が下ります。許可後は許可証を受領します。

「①要件のチェック」が重要です。これをクリアしないと、いくら書類の準備をしても意味が無いからです。

要件をクリアできているか不安な方は、専門家に相談するのも一つの手です。

申請に掛かる費用

建設業許可の申請には、申請手数料、証明書の取得費、行政書士に依頼する場合はその報酬額など、様々な費用が発生します。

ここでは建設業許可取得に掛かる費用を確認します!

申請手数料

建設業許可の申請には、申請手数料が必要です。

基本的には、都道府県の収入証紙で納めますが、最近はキャッシュレスで納めることができる都道府県も増えてきています。

- 新しく許可を取得しようとする場合:9万円

※許可換え新規、般特新規も含む - 業種追加または更新:5万円

組み合わせた場合、申請手数料は加算されますので注意が必要です。

例えば、更新と業種追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円=10万円の手数料が発生します。

添付書類の取得費用

建設業許可申請を行う際、多くの添付書類の提出を求められます。

役所や県税事務所に行って必要書類を集めることになりますが、その際に取得費用が掛かります。

一般的にどれも数百円で済むことがほとんどです。

添付書類の取得費用にそれほど費用は掛かりません。

行政書士に依頼する場合の報酬額

建設業許可の取得する場合、専門家である行政書士に相談するのが一般的です。

行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合、以下の費用が掛かります。

行政書士報酬:10万円前後

行政書士に依頼する場合、申請手数料や必要書類の収集など実費を含めて20万円前後掛かることを念頭に置いておく必要があります。

西野

20万円前後も掛かるなら「自分で申請する!」と考える方は多いと思います。

そして、県庁の土木交通部監理課建設業係に問い合わせて絶望される方が多いです。

要件の確認や必要書類の準備、申請書類の作成など、とにかくやることが多いです。

「最初は自分でやろうとしていたのですが…」と言って当事務所にご相談頂くことが多いです。

まとめ

個人事業主であっても、建設業法が求める要件(条件)をクリアすれば、建設業許可を取得することができます。

しかし、建設業許可を取得するためには、申請書類の作成や添付書類の収集など、やることが多くあります。

複雑で時間が掛かることが多いので、専門家に相談するのも一つの手です。

建設業許可の取得をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください!

\⇩まずは無料相談・お見積りから!⇩/

ご依頼・ご相談は下記のボタンをタップ!

〈LINEでのお問合せはコチラから〉

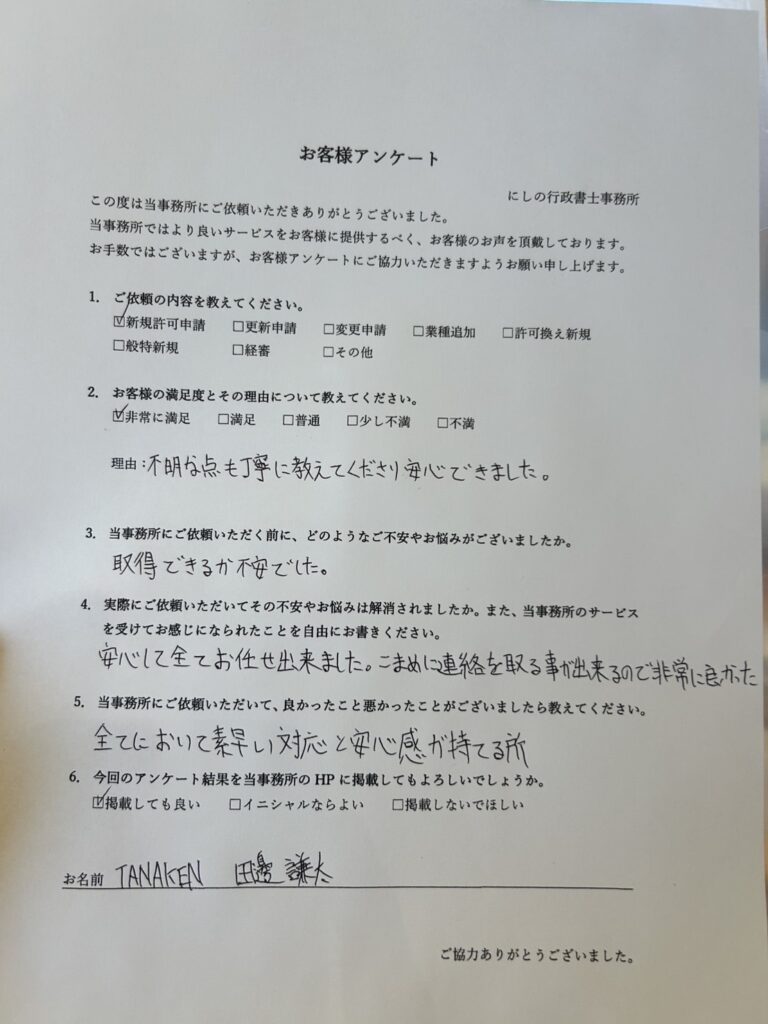

お客様の声

建設業許可(新規取得)

TANAKEN 代表者 田邊 謙太 様

◆今回取得した許可

造園、とび・土工

◆申請準備~許可までの期間

申請準備:約1か月→即申請

許可取得:約1か月

計:約2か月

◆行政書士 西野よりコメント

田邊様、弊所にご依頼頂きありがとうございました。許可取得後、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。今後ともよろしくお願いいたします。